最近幾年,“智能駕駛”已經從(cong) 概念熱詞,變成了“日常用語”。

當我們(men) 選車的時候,也會(hui) 把“智能駕駛”作為(wei) 評定一台車是否值得下定的核心指標。尤其是在目前“智駕平權”的浪潮之下,諸如“智能駕駛”“城市NOA”“激光雷達”“純視覺”這些技術名詞,已經成為(wei) 了新車的“標配”。

似乎隻要有了這些,我們(men) 就已經進入到“自動駕駛”時代。

但事實上,如果按照《汽車駕駛自動化分級》中的5級標準看,我們(men) 仍處於(yu) 2級(組合駕駛輔助)階段。這就造成了熱度之下,整個(ge) 行業(ye) 都麵臨(lin) 一係列“錯位”:從(cong) 用戶對技術邊界誤解,到各企業(ye) 對概念表述混淆,再到責任歸屬的模糊,以及體(ti) 驗與(yu) 安全的博弈。

一邊是商業(ye) 化落地加快,另一邊則是整個(ge) 行業(ye) 諸多標準的定義(yi) 不清晰。因此,在這個(ge) 背景下,近日由中國汽車技術研究中心有限公司、清華大學和華為(wei) 技術有限公司聯合發布的《汽車智能駕駛技術及產(chan) 業(ye) 發展智駕技術白皮書(shu) 》就在行業(ye) 內(nei) 起到了指導作用。希望以此,對智能輔助駕駛這條賽道劃邊界、立標杆、定框架。

而這,也是行業(ye) 內(nei) 首次對智能輔助駕駛概念邊界的明確,也為(wei) 之後這一賽道發展提供了可參考的發展框架。

【劃邊界:構建基本且正確的認知】

與(yu) 智能輔助駕駛發展同步的,是相關(guan) 術語越用越亂(luan) 。

比如,像LCC(車道居中控製)這個(ge) L2級輔助功能,卻被一些車企表述為(wei) “智能駕駛”,讓用戶誤以為(wei) 能實現全場景自動駕駛。更別提上文提到的“城市NOA”,以及記憶泊車/自主泊車輔助,既會(hui) 放大用戶的認知,也會(hui) 讓人理解出現偏差。

畢竟,用戶大多沒有專(zhuan) 業(ye) 技術背景,也不是相關(guan) 從(cong) 業(ye) 者。以至於(yu) ,有人認為(wei) 隻要“一個(ge) 按鍵”,就能全程“撒手”。而很多車企,也基於(yu) 此,便在表達上或主觀模糊,或者營銷放大,從(cong) 而加劇了這種認知錯位。

因此,在智駕技術白皮書(shu) 中,就提出了對行業(ye) 用語劃清邊界。並且明確指出,當前市場上的很多所謂“高階智駕”產(chan) 品,仍處於(yu) L2級輔助駕駛範疇。在功能上依舊需要駕駛員持續監控與(yu) 幹預。因此,智駕技術白皮書(shu) 也提出要對智能輔助駕駛係統的命名、能力等級劃分、責任歸屬機製等進行標準化規範。

而除了將術語標準化,智駕技術白皮書(shu) 還強調了用戶理解的重要性。因此提出了要提升消費者認知與(yu) 教育。既要讓用戶知道係統的能力邊界,也要通過試乘試駕、定期發布技術智駕技術白皮書(shu) 等活動,讓用戶從(cong) 技術認知到風險意識進行全麵升級。

此外,智駕技術白皮書(shu) 還對當前業(ye) 內(nei) 熱衷的“堆料+堆參數內(nei) 卷”進行了分析。其指出,比起堆疊傳(chuan) 感器數量、芯片算力等具有“營銷性”的硬指標,業(ye) 內(nei) 應該從(cong) 更強調融合感知、冗餘(yu) 設計、場景理解、係統穩定性的層麵建立一套評價(jia) 體(ti) 係。

比如,目前各家車企正在卷的算力,其實是分為(wei) 稀疏算力和稠密算力兩(liang) 種。前者聚焦於(yu) 稀疏數據場景,後者則通常處理密集型數據。而很多車企則傾(qing) 向於(yu) 用稀疏算力口徑進行宣傳(chuan) ,這就容易造成用戶概念混淆,也不利於(yu) 用戶準確評估產(chan) 品性能。所以,智駕技術白皮書(shu) 就起到了讓用戶對“先進”的真正認知,不再是單純數量上的多,而是真正“穩”和“準”。

因此,智駕技術白皮書(shu) 所起到的“劃邊界”作用,實際上也在督促著整個(ge) 行業(ye) ,在技術狂飆的背景下,講清楚“自己是什麽(me) 和能做什麽(me) ”。同時也讓用戶真正的理解“這到底是什麽(me) ”。

畢竟,清晰的界定術語與(yu) 責任邊界,是未來智能駕駛領域構建完善體(ti) 係的基礎。也將成為(wei) 行業(ye) 的共識。並且,換個(ge) 角度看,這種“邊界意識”也將推進更加準確且合理的問責機製的建立,從(cong) 而提升了公眾(zhong) 的信任度。而這,也將為(wei) 未來智能駕駛產(chan) 品的創新,以及與(yu) 用戶的溝通方式,建立一個(ge) 具有正向引導作用的路徑。

【立標杆 :以華為(wei) 作為(wei) 現實模板】

無論技術如何發展,行業(ye) 對於(yu) 智能輔助駕駛最為(wei) 核心的訴求,是安全。

而這也決(jue) 定了其不能靠“試錯”驅動迭代。因為(wei) “試錯”的背後,是每一個(ge) 用戶和車企都難以承擔的代價(jia) 。所以,和電子產(chan) 品相比,智能輔助駕駛需要的不是炫技,而是以人為(wei) 本,核心從(cong) 用戶安全出發,製定安全的標準。

作為(wei) 智駕技術白皮書(shu) 重要的深度參與(yu) 者,近幾年華為(wei) 一直以生態賦能者的角色,倡導安全價(jia) 值觀理念。並且其智能輔助駕駛技術路徑,也在多方麵與(yu) 智駕技術白皮書(shu) 的價(jia) 值理念所契合。可以說華為(wei) 就是最好的參考模板。

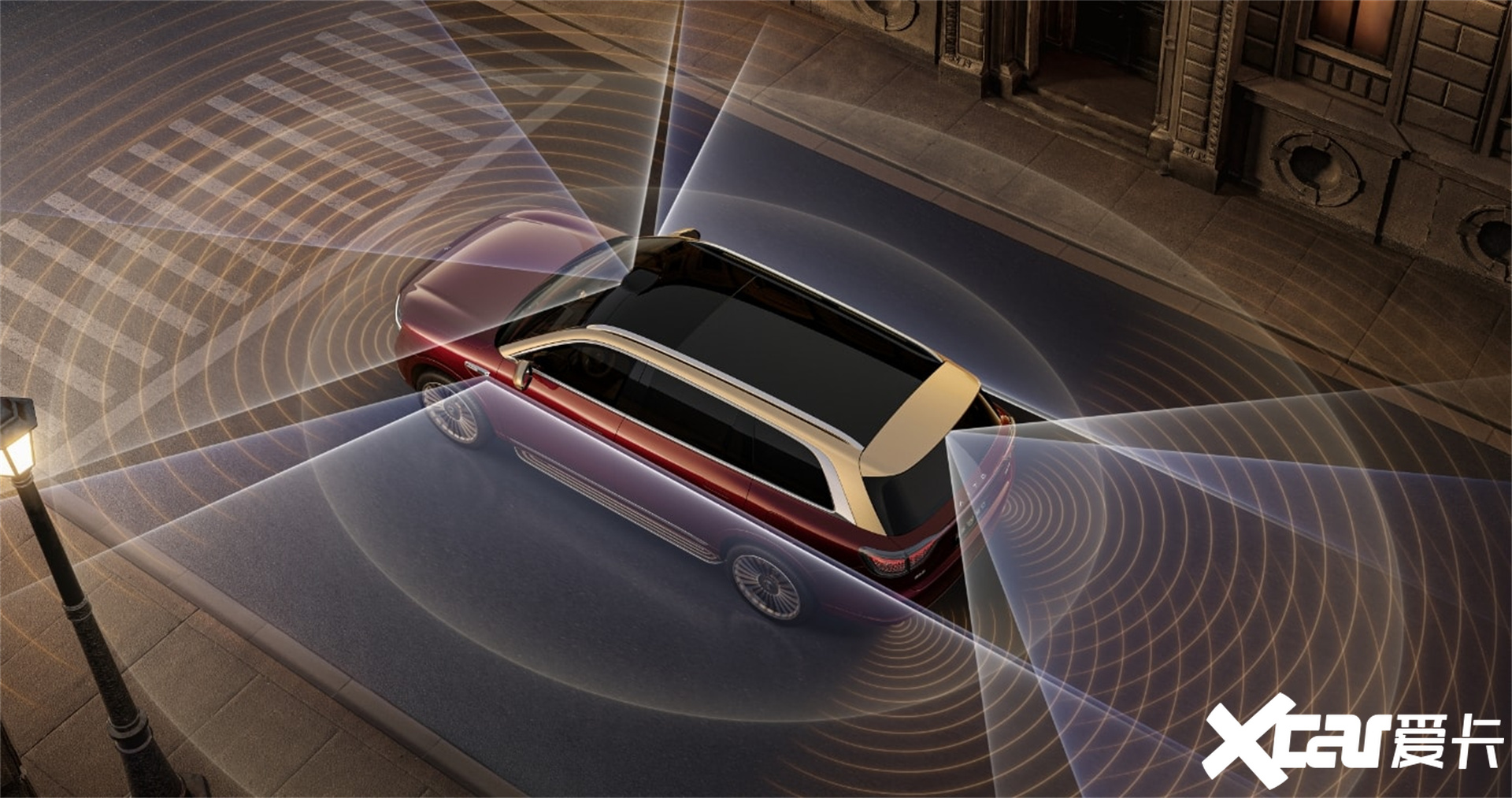

首先是“全棧自研”戰略。從(cong) 激光雷達芯片到域控製器,再到雲(yun) 端模型訓練平台,華為(wei) 在多個(ge) 關(guan) 鍵環節實現自主可控。其中,自研激光雷達借力無線通信技術,在抗幹擾性上更具優(you) 勢。其芯片與(yu) 算法深度協同,可將係統響應時間縮短至毫秒級別,為(wei) 複雜路況提供更高安全冗餘(yu) 。

在智能輔助駕駛標準方麵,華為(wei) 提出HUAWEI ADS五維安全理念:全時速(如支持150km/h高速緊急製動)、全方向(前向+後向+側(ce) 向)、全目標(側(ce) 翻車輛、突然竄出的電動車、異形障礙物)、全天候(可應對強光、雨霧等惡劣環境)、全場景(人駕、智駕輔助、泊車場景等情況都必須保證用戶)。而這,也為(wei) 構建更穩定、更普適的智能輔助駕駛提供了基礎。

畢竟根據實際數據,2025年近半年來,華為(wei) 的鴻蒙智行每月用戶活躍度都超過90%,智能輔助駕駛裏程超過2億(yi) 公裏/月。 而在主動安全方麵,從(cong) 2023年9月1日到2025年6月30日間,鴻蒙智行累計幫助用戶避免可能的碰撞次數超200萬(wan) 次,貫徹了“安全是最大豪華”的產(chan) 品理念。

此外,華為(wei) 推出了WEWA架構,強調AI訓AI的閉環仿真能力,可對極端場景進行高密度推演,提高Corner Case的應對率。同時係統具備多模態感知能力,融合聲音信號,實現對如救護車等緊急目標的識別,提升複雜環境下的行駛決(jue) 策能力。

而另一個(ge) 值得關(guan) 注的方向,則是“原生基模型”的建設。不同於(yu) 通用大模型“包打天下”,華為(wei) 剔除了娛樂(le) 、社交等非核心語料,專(zhuan) 注於(yu) 空間理解與(yu) 路徑規劃等任務,有效降低了對算力的依賴。這種更精專(zhuan) 、更高效的技術路徑,或將為(wei) 行業(ye) 提供“輕量化落地”的範式參考。

在用戶層麵,華為(wei) 在產(chan) 品中強調“係統要表達自己”。通過儀(yi) 表、語音等方式主動提示係統當前能力邊界和退出時機,讓用戶在體(ti) 驗中形成對係統能力的正確感知。這種設計理念與(yu) 智駕技術白皮書(shu) 提出的“教育型產(chan) 品”高度一致,也體(ti) 現了“理念—技術—用戶”閉環思路的實際落地。

智駕技術白皮書(shu) 強調“以開放眾(zhong) 行破獨行之困”。在這方麵,一直以來,華為(wei) 並未以“技術領先者”自居,而是通過生態合作模式,推動行業(ye) 共建標準、共享能力、共擔責任。

這不是一家企業(ye) 跑得快,而是產(chan) 業(ye) 一起走得遠。這也是為(wei) 什麽(me) ,華為(wei) 能成為(wei) 最好的參考模板。

而從(cong) 行業(ye) 視角來看,華為(wei) 在智能輔助駕駛領域所扮演的生態賦能者角色,其實也是很多車企以及產(chan) 業(ye) 鏈參與(yu) 者需要去學習(xi) 和借鑒的。這不光是因為(wei) 華為(wei) 本身對於(yu) 智能輔助駕駛的參與(yu) 度夠深,夠全麵。更是因為(wei) “賦能者”的角色,本質上也決(jue) 定了其對於(yu) 行業(ye) 合作,始終都處於(yu) 一種開放的態度。而這將促進整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈未來更好的形成合力,集體(ti) 推進中國的智能輔助駕駛行業(ye) 發展。

【定框架:共同邁向有序發展】

如果說“劃邊界”是為(wei) 行業(ye) 正本清源,“立標杆”是建立可參考的執行機製,那“定框架”就是為(wei) 整個(ge) 生態勾勒出長期健康的運行邏輯。

所以,要實現智能輔助駕駛的可持續發展,就必須推動“理念共識+技術協同+責任閉環”的產(chan) 業(ye) 生態模式。不能再是各自為(wei) 戰、各說各話。更不是單家企業(ye) 閉門造車,而是高等級智能輔助駕駛風險需要產(chan) 研共擔。

同時,對於(yu) 未來即將落地的L3級領航功能,智駕技術白皮書(shu) 也指出了目前缺乏權威評價(jia) 體(ti) 係的現實,從(cong) 而建議引入“接管率/事故率”大數據統計。同時,也要促進保險角色變革,在L3時代需要建立新型車險模型。

而根據智駕技術白皮書(shu) ,也可以看出,未來的智能輔助駕駛發展,要從(cong) 當下的“唯技術為(wei) 中心”轉向“以信任為(wei) 核心”。技術不是孤立存在的,而必須與(yu) 用戶感知能力、監管能力、倫(lun) 理責任三者協調發展。

因此,智能輔助駕駛係統的設計邏輯,不光要“讓係統更強”更要“讓用戶更懂”,達到係統能力與(yu) 用戶理解的同步提升。隻有這樣,才能讓智能輔助駕駛真正實現高質量的普及。而基於(yu) 此,也將促進整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈從(cong) 上至下的本質化革新發展。

這也會(hui) 讓正在步入新階段的智能輔助駕駛領域,從(cong) 根本上就具備了不斷自我高質量迭代的能力。畢竟,智能輔助駕駛產(chan) 業(ye) 已經上升到我國的國家戰略布局層麵。更加有序且高質量的發展,也將會(hui) 成為(wei) 中國汽車產(chan) 業(ye) 在全球範圍內(nei) 占據更多主動權和主導性的關(guan) 鍵一環。

【總結】:

智駕技術白皮書(shu) 的發布,並非要建立一種“權威式的定義(yi) ”。

而是在行業(ye) 快速發展,和用戶認知的偏差之中,找準一個(ge) 能健康演進的方向與(yu) 節奏。這更像是一種兼顧當下現實和未來願景的行事邏輯和發展生態。而華為(wei) 在其中,不光是扮演了深度參與(yu) 者的這個(ge) 角色,更是以一種生態賦能者和行業(ye) 模板的身份,去助力中國智能輔助駕駛的行穩致遠。

因此,無論是智駕技術白皮書(shu) 的發布還是華為(wei) 的參與(yu) ,其最終目的隻有一個(ge) :協助智能產(chan) 業(ye) 能夠成為(wei) 更加具象化的新質生產(chan) 力,激發行業(ye) 及全社會(hui) 的創新活力,助力汽車強國與(yu) 交通強國建設。